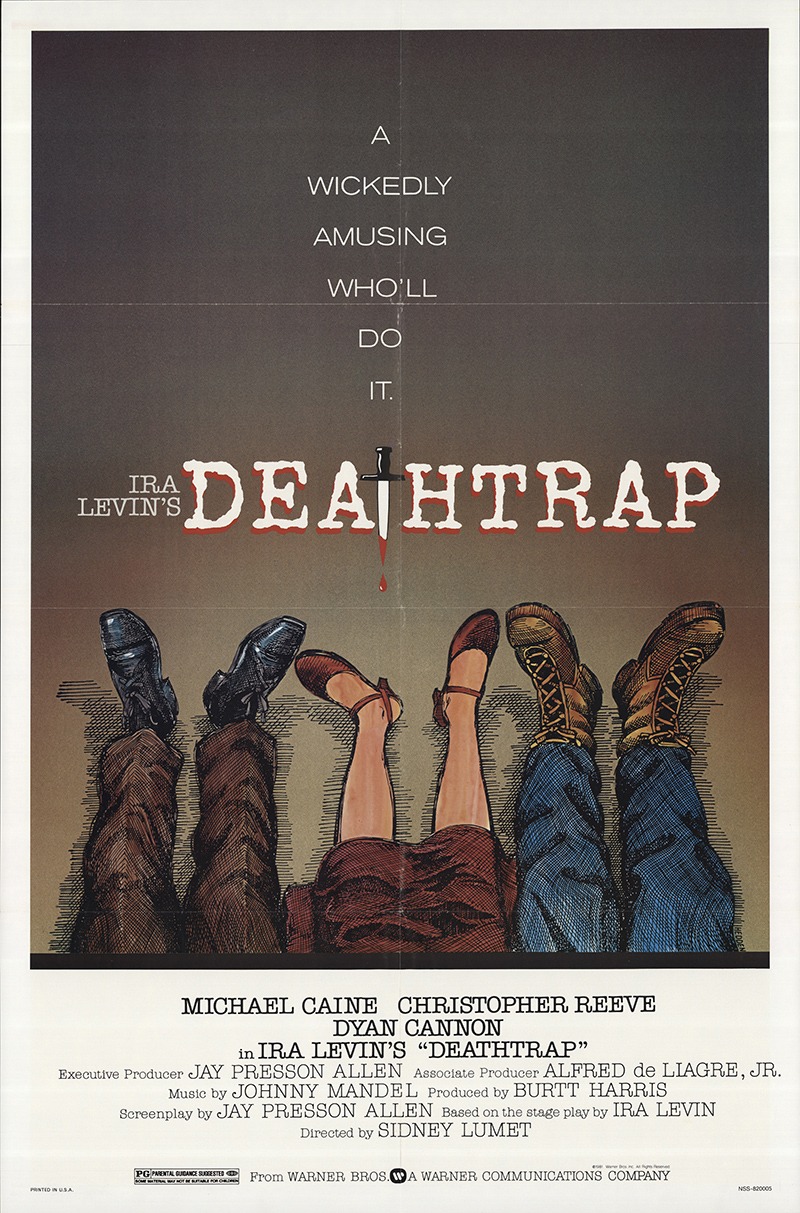

En Deathtrap un estudiante de literatura entrega a su profesor, un conocido escritor, el manuscrito de su primera novela. Desesperado por conseguir un nuevo éxito, el famoso novelista planea asesinar al joven y apropiarse de su obra

- IMDb Rating: 7,0

- RottenTomatoes: 70%

Película / Subtítulos (Calidad 1080p)

El nexo entre Deathtrap, de Sidney Lumet, y Sleuth, 1972, de Joseph L. Mankiewicz, es la misma relación que puede establecerse entre las dos obras teatrales en las que están basadas sendas películas, hablamos de Deathtrap (1978), de Ira Levin, y Sleuth (1970), de Anthony Shaffer: mientras que esta última funcionaba como un análisis bien lúdico de una venganza por despecho/ adulterio/ orgullo herido y de un juego de humillaciones in crescendo, cada vez más elaboradas y maquiavélicas al extremo de que la falsedad se erigía como un lenguaje compartido por férreos enemigos, la primera en cambio tomaba la forma de una especie de secuela conceptual irreverente y hasta por momentos de una superación muy clara ya que Levin iba más allá del crimen enrevesado por móvil pasional de Shaffer y apostaba a incluir en la ecuación otros elementos como la envidia profesional, el anhelo voraz de éxito, una decisiva relación homosexual, algo de la clásica avaricia capitalista, algunos chispazos de fantasía esotérica y hasta un marco de comedia negra que se mofa de la endeble y cada vez más difusa frontera entre realidad y ficción, subrayando cuánto se influyen la una a la otra en términos de retroalimentación caótica que sobrepasa por mucho las agendas de los sujetos involucrados. La encargada de adaptar el trabajo de Levin fue Jay Presson Allen, una guionista que venía de colaborar con Sidney Lumet en la floja Just Tell Me What You Want, de 1980, y la eficaz Prince of the City, de 1981, reinterpretación de aquella corrupción policial de Serpico (1973), y que en general se mantiene fiel a la obra de teatro original, ayudando a redondear uno de los mejores thrillers de un único escenario estanco, una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un opus del ámbito de las tablas y una de las tantas joyas ocultas u olvidadas de la carrera de Lumet, aquí recuperándose en términos de taquilla de los fracasos de las susodichas y The Wiz, esa bizarra relectura a lo blaxploitation de The Wizard of Oz, y a su vez preparando el terreno para la más ambiciosa The Verdict, trabajo en el que también intervino Allen con una reescritura de guión que eventualmente se dejó de lado porque el realizador prefirió recuperar la historia original escrita por nada menos que David Mamet.

Todo comienza con las críticas demoledoras de público y prensa acerca de Murder Most Fair, la última obra de un dramaturgo muy famoso especializado en comedias policiales y hoy en franco declive artístico, Sidney Bruhl (Michael Caine), quien luego de pelearse con su productor Seymour Starger (Joe Silver) en la premiere de la obra en Broadway regresa molesto y ofuscado a su hogar, una casona campestre construida sobre un molino que comparte con su esposa Myra Bruhl (Dyan Cannon), fémina tan amena y adorable como tontuela y gritona. Entre la decepción, el enojo y la preocupación por su situación financiera, el hombre de a poco comienza a atesorar la posibilidad de matar a un alumno suyo de un seminario de antaño, Clifford Anderson (Christopher Reeve), que le envió para que evalúe una creación de su autoría que considera honestamente magistral y con un enorme sex appeal comercial, Deathtrap, en esencia bajo la idea de que asesinar a Anderson y robarle su texto lo ayudaría a superar su bloqueo de escritor, sanaría su ego dañado por los insultos y le aseguraría una estabilidad económica en verdad sostenida. Sidney invita a Clifford a la residencia con la excusa de charlar sobre la obra y Myra hace lo que puede para generar una colaboración entre ambos que evite el homicidio, no obstante Anderson no acepta el asunto y Bruhl efectivamente lo mata ahorcándolo con una cadena de una bella habitación adornada con una frondosa colección de armas antiguas. Luego de enterrar al joven en el huerto, la cosa comienza a complicarse porque Myra pretende el divorcio y una vecina metiche, la graciosa vidente holandesa Helga ten Dorp (Irene Worth), una celebridad que está alquilando una casa cercana, se aparece en el lugar para advertirles a los ocupantes sobre la presencia de peligro, dolor y muerte dentro de las paredes de turno. Después de la partida de la visitante las aguas parecen calmarse hasta que en medio de la noche Clifford se levanta de entre los difuntos, golpea salvajemente a Sidney con un tronco y se abalanza intimidante sobre una Myra de corazón débil que no tomó su pastilla reglamentaria, por lo que finalmente muere. Un apasionado beso entre el supuesto asesino y la supuesta víctima, ambos en los mejores términos después del óbito, sella lo que fue un pacto para deshacerse de la hembra y dar rienda suelta al cariño mutuo.

Como decíamos con anterioridad, tanto el guión de Allen, famosa por sus otros convites con Lumet y Marnie (1964), de Alfred Hitchcock, The Prime of Miss Jean Brodie, de Ronald Neame, Cabaret, de Bob Fosse, Travels with My Aunt, de George Cukor, Funny Lady, de Herbert Ross, y A Star Is Born, de Frank Pierson, como la puesta teatral de Levin, asimismo muy conocido por A Kiss Before Dying, de Gerd Oswald, No Time for Sergeants, de Mervyn LeRoy, Rosemary’s Baby, de Roman Polanski, The Stepford Wives, de Bryan Forbes, The Boys from Brazil, de Franklin J. Schaffner, y Sliver, de Phillip Noyce, retoman el formato de engaños superpuestos entre dos personajes masculinos de diferentes generaciones de Juego Mortal, aunque ahora el tópico adopta un tamiz muy posmoderno porque la vieja rivalidad por una mujer se metamorfosea en un vínculo gay que en el primer acto parece restituir paradójicamente aquel móvil pasional en lo que hasta el asesinato de Myra era una animadversión de tipo profesional empardada a la envidia, la frustración y la codicia más malsana. Ya en la segunda parte de la propuesta, cuando Bruhl descubre que su amante tiene rasgos de sociópata y pretende convertir al complot asesino en su conjunto en una obra teatral, afloran a pleno las fascinantes reflexiones metadiscursivas de Deathtrap de la mano del bloqueo creativo de Clifford, quien precisamente debido a que está trabado en el desarrollo del segundo acto -sin saber cómo podría continuar el derrotero dramático- se decide a pasarle la “posta homicida” a un Sidney que prefiere ver muerto al muchacho antes que ser enjuiciado y encarcelado cuando el fallecimiento inducido de Myra quede expuesto en una ficción a ojos de todo el mundo, de este modo la puesta teatral que escribe Anderson corre detrás de los acontecimientos verídicos al punto de jugar con la vida del autor, a su vez un artesano del delito y la manipulación y un discípulo de Sidney, padre simbólico de dejo incestuoso al que amenaza con desnudar en público en su mediocridad homicida a lo atajo sentimental que pretende compensar la seguidilla de fracasos laborales.

Esta idea de fondo del alumno superando al maestro en lo que atañe a la lujuria y la falta de escrúpulos morales se condice con la noción de espejos invertidos de los trabajos de Levin y Shaffer, léase el esquema de una y otra vez volcar la balanza de poder para que la que parecía ser la figura dominante pase a una situación de sujeción algo pasiva y viceversa, planteo retórico que en el caso del opus de Lumet hasta incorpora una temática muy poco trabajada pero crucial en materia de los estudios del ámbito artístico, hablamos de la pereza al momento de una escritura/ creación/ composición general que puede convertirse en un proceso pesadillesco cuando las musas se hacen desear y el sujeto adelante del teclado no tiene nada para aportar no sólo a la obra en cuestión sino a sus sueños inflados de “decir algo relevante” con su trabajo, fantasma discursivo y narrativo permanente de todo tipo de manifestación destinada al mercado cultural masivo. La realidad escenificada, un ardid antiquísimo de los policiales, y su opuesto exacto, la escenificación que se inspira en la realidad, hoy vía ese Clifford que pretende llevar al papel cada movida del contradictorio Sidney, casi siempre anodino en la ficción pero muy avispado y sagaz en la praxis cotidiana más truculenta, se amalgaman y se confunden todo el tiempo en una película estupenda apuntalada en el minimalismo del relato, la precisa fotografía de Andrzej Bartkowiak y el órgano socarrón de la excelente música de Johnny Mandel, amén del glorioso desempeño de Caine, Reeve, Worth y Henry Jones como el abogado de Bruhl, Porter Milgrim, quien lo alerta sobre el secretismo de Anderson. En este sentido, Caine ya era un veterano todo terreno para esta época y mucho no arriesgaba con el célebre beso homosexual, algo que no puede decirse de un Reeve que estaba en la cúspide del mainstream gracias a Superman (1978), de Richard Donner, y Superman II (1980), de Richard Lester, pero en buena medida es el personaje de Irene Worth el que condensa los intereses irónicos de Lumet y compañía ya que la vidente holandesa hace de narradora implícita de los hechos a través de presagios, ecos sobrenaturales que la transforman en una autora homologada a recopiladora de lo visto primero en el terreno fantástico/ psíquico y luego en el mundo prosaico, convirtiendo a las cruentas y cíclicas batallas entre los dos hombres en una creación artística de gran éxito… (Emiliando Fernández – MetaCultura.com)

Share your thoughts