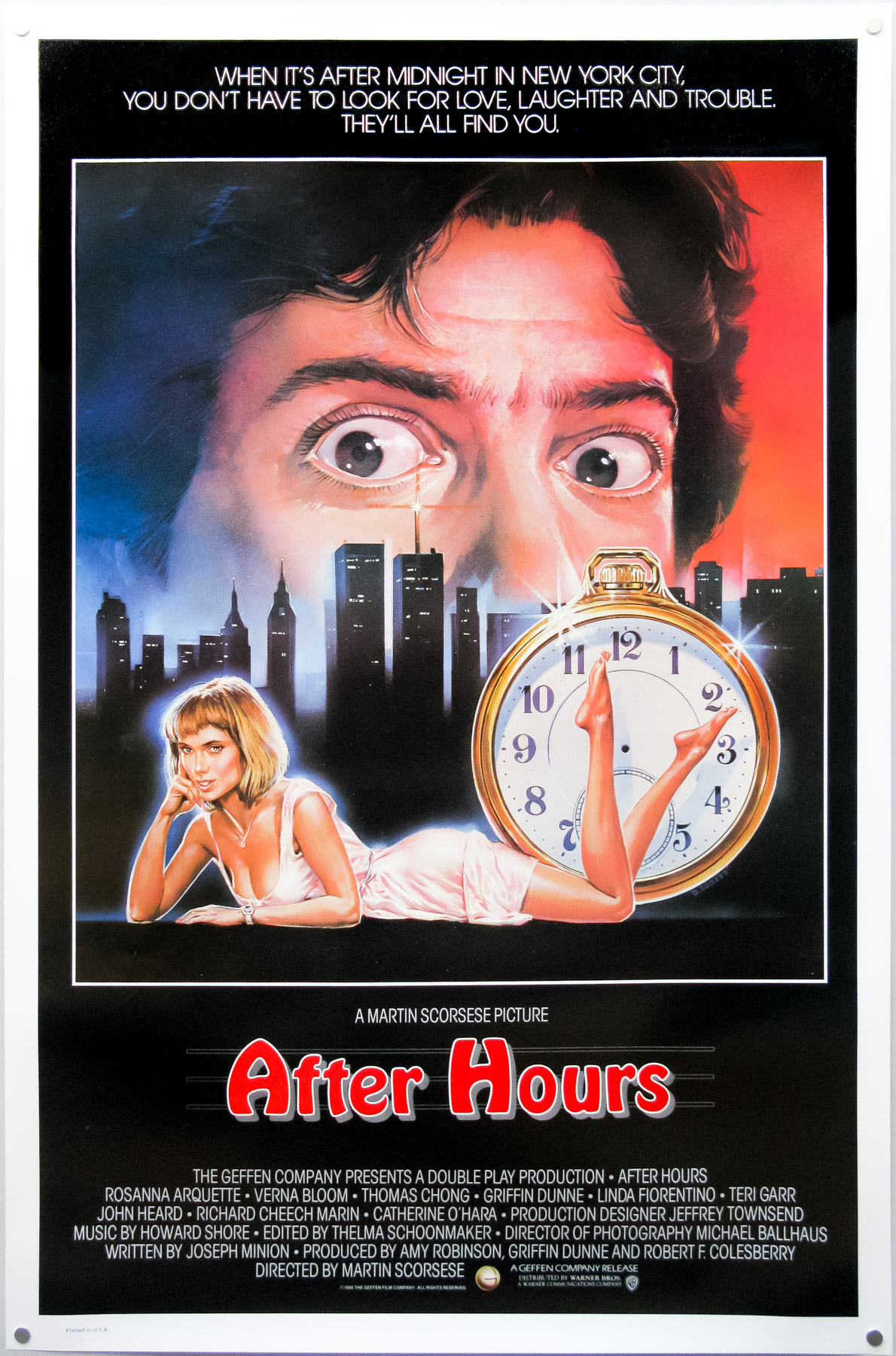

En After Hours y al finalizar su jornada laboral Paul Hackett, un solitario programador de una compañía de informática, se ve envuelto en una serie de extrañas circunstancias que le llevan a uno de los peores barrios de Nueva York. Allí vivirá una interminable y alocada noche intentado regresar a su casa en el Upper East Side

Mejor Director en el Festival de Cannes 1985

- IMDb Rating: 7,6

- RottenTomatoes: 86%

Película / Subtítulo (Calidad 1080p)

“Esto no es un libro. Es un insulto prolongado. Un escupitajo a la cara del arte. Una patada a la verdad, a la belleza, a Dios… Algo por el estilo”, dicta Scorsese, a través de los labios de Arquette, citando a Henry Miller para marcar con la cita el estatuto que regirá su propia obra: la negrura corrosiva de una comedia encarada como crítica social en la que la risa aflora como efecto de la locura de un viaje a través del infierno.

Como el libro de Miller, After Hours instaura la reflexión sobre el ser humano individual que lucha contra las peripecias de un mundo en crisis, focalizándose en el terreno laboral. Es ahí donde comienza el periplo: en la oficina de procesadores de texto, Paul (Griffin Dunne) aparece adoctrinando, enseñando, insertando a otro en el Sistema (literalmente). El discípulo advierte que ese trabajo no le interesa más que de forma interina hasta que llegue al oficio soñado de editor. Al mismo tiempo, el protagonista contempla el fluir burocrático de la oficina que le toca en suerte; Air Overture Nº3 de Bach contrapone su melodía celestial a ese padecimiento profesional, opresor y automatizante. Es a propósito de esa automatización que el reloj se presenta imperante tanto en el plano visual como en el sonoro, haciendo ostentación con su constante tic-tac.

El falso Paraíso musicalizado con Bach se clausura, hombres en overol cierran un gran enrejado de hierro que oficia de puertas doradas -como las de San Pedro-, omnipotentes dentro del plano que las toma desde abajo, mostrando todo su poderío para encerrar a esos trabajadores que son iguales a los de las grandes fábricas de los 20. Ninguno de los personajes está conforme con su trabajo: el muchacho bailarín que atiende el restaurante, el ingresante a la oficina que quiere ser editor, la moza del bar, la vendedora de helados… Todos pugnan por escapar de sus trabajos. La única que no se queja es la artista. El arte es la forma de acceder a la libertad, e incluso una manera de escapar del infierno, en forma de escultura de hombre sufriente. Es el artista quien plasma el dolor del hombre, representado por la escultura del hombre gritando, ese hombre de papel maché que poco a poco se hace uno con el protagonista, se transmuta en esa obra sufriente. Es en esa obra donde el billete aparece pegado, unificando el dinero con el sufrir.

En un intento por escapar a la monotonía y la soledad asentada por la vida de oficina, Paul se embarca en un viaje al que el Destino hará circular, un infierno del que no podrá salir, y en el que se maneja en un sistema cerrado: todos los personajes se relacionan formando una estructura concéntrica que contribuye a una sensación envolvente de la que no hay escapatoria. Agoreramente, la escena del encuentro en el restaurante con la rubia está teñida de un rojo titilante. Un viaje iniciado para escapar de la vida laboral primero (“¡Soy sólo un procesador de datos!”), luego de la ciudad y de sus habitantes, por último de la sociedad toda que lo oprime. En dicho sistema de relaciones existe un autoritarismo que le es impuesto desde cada uno de los esos individuos que constituyen la sociedad que lo circunda. En una actitud de alienación constante, Paul nunca puede imponer su voluntad: “Solo quiero irme a casa.” Ese viaje que, en principio, fue hecho con la esperanza de obtener sexo, repentinamente se ve frustrado. Esa impotencia sexual se traduce en la imagen de la caricatura que Paul encuentra en el baño. En ningún momento le es posible acceder a ese deseo, puesto que constantemente existe una represión de la pulsión sexual, porque tanto el goce como la pulsión de vida no tienen cabida en el universo retratado.

Paul ha estado, según su anécdota, con los ojos vendados, y ahora que ha decidido salir al mundo no puede soportar ver las cicatrices. Es el personaje que lo inicia en el viaje, el de Arquette, el que está constantemente relacionado con esas cicatrices, con el fuego -pasión-, y sobre todo con las coloraciones rojas en la escena. Lo que se abre como una herida es la ciudad misma, donde las luces de neón reflejan rayos coloridos en los rostros de las víctimas, atrapadas en su corrupción: donde no hay más que robos, suicidios, asesinatos…y de la que la autoridad policial como ente ordenador se mantiene al margen. Con asiduidad se encuentran tapices cuadriculados en blanco y negro, desde almohadones, acolchados, hasta paredes (la del bar Berlín). El blanco y negro, como un tablero de ajedrez propio de la masonería, es donde combaten iconográficamente el Bien y el Mal. En medio de esa batalla, el héroe está completamente indefenso. Apenas iniciada su marcha, queda desprotegido: todo su dinero vuela al son de una sevillana que lo lanza a través de la ventanilla del taxi, quedando sin refugio, acorralado en medio de un campo de batalla, pugnando a los gritos “sólo quiero vivir”. En ese viaje que se ha vuelto procesión, el personaje carga la escultura -el peso del hombre sufriente- como una cruz, para luego ser comparado con dos ladrones y, más tarde, perseguido por una multitud frenética. Paul es tratado por Scorsese como el más grande mártir del catolicismo: Jesucristo.

Finalmente, a Paul lo moldean y luego lo roban cual mercancía, para revolearlo a la puerta del trabajo donde todo comenzó. “¿Por qué Bridges está tachado?”, pregunta el protagonista a su anfitriona al ver tachado el apellido del portero. El nombre se tacha porque el puente (“bridge”) iniciático jamás será cruzado, siendo esta perpetuidad la sentencia condenatoria mayor. (Romina Quevedo – HacerseLaCrítica.com)

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

[…] punto de emparentarla -de forma lejana, eso sí- con la genial y nunca suficientemente reconocida After Hours por la concatenación de pequeñas desgracias que van sucediéndole al protagonista interpretado […]