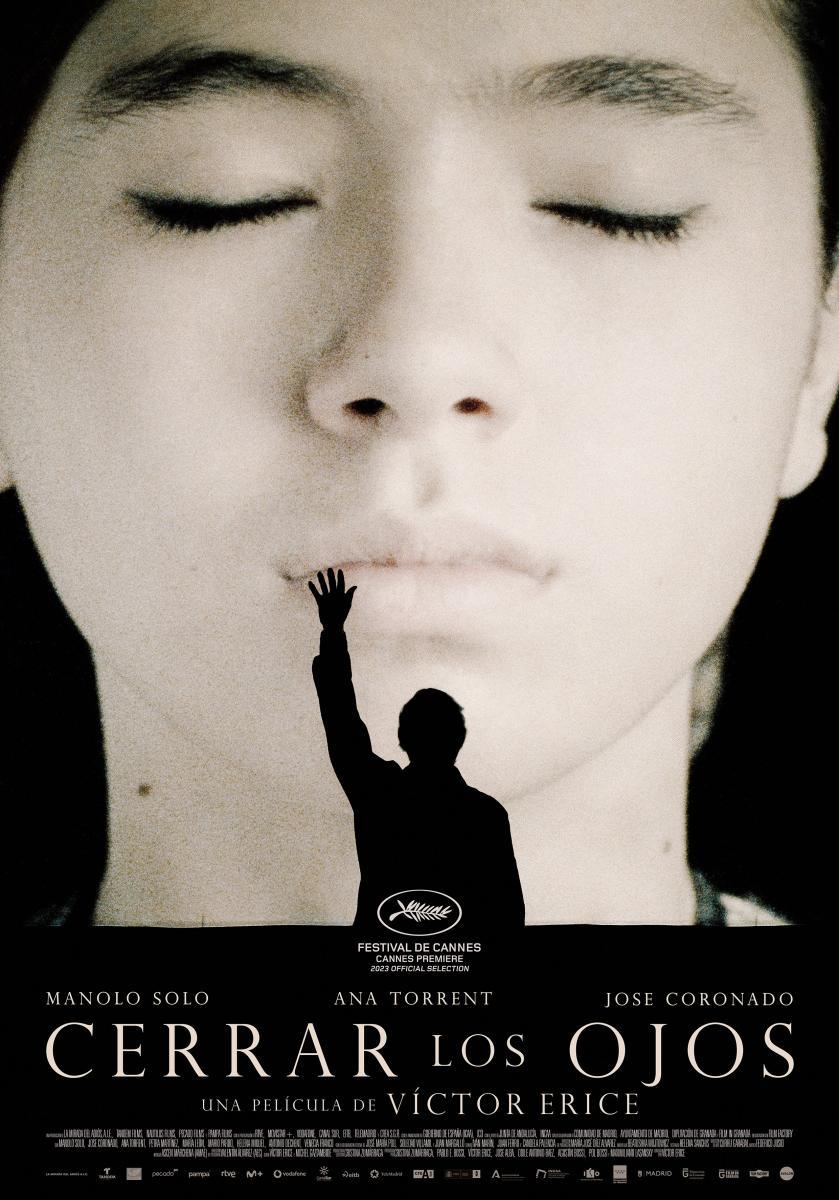

En Cerrar los Ojos un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay.

- IMDb Rating: 7,4

- RottenTomatoes: 94%

Película (Calidad 1080p)

Un primer fotograma que muestra el busto del dios Jano, el de las dos caras, bien puede dar una pista de la intencionalidad con la que Víctor Erice idea su más reciente largometraje, Cerrar los ojos (2023). Un dios que clava los ojos en el final de un camino, en el horizonte que se vislumbra tras la puerta cerrada augurando lo que vendrá. Pero a su vez, la otra cara dirige la mirada en sentido opuesto, al lugar, a la puerta abierta en el que tomó el relevo de lo que le antecede. Un principio y un fin unidos como las dos caras de la divinidad romana. Un origen desde el que Erice se ha ido nutriendo de cinefilia y de pensar el cine, y un final en el que dejar una duda: ¿qué queda de este arte? Tal vez el mismo interrogante que, en una reflexión compartida, plantea el muy personal Nanni Moretti en su última propuesta Il Sol Dell’Avvenire (2023)

La película gira entorno a la pérdida de memoria del actor Julián Arenas, desaparecido durante el rodaje de una producción que dirige su amigo Miguel Garay, ambos interpretados por José Coronado y Manolo Solo respectivamente; su localización dos décadas después, gracias a la participación de Garay en un espacio televisivo sobre casos no resueltos, y el encuentro de su hija Ana con el amnésico actor, papel con el que Ana Torrent vuelve a trabajar con el cineasta vasco cincuenta años después. Este argumento sustenta una cinta que se constituye en la trayectoria de Erice como un cierre en el tiempo, como la unión de los extremos de una línea que transita a lo largo de su obra y que bien podría empezar en El Espíritu de la Colmena (1973), primer largometraje de su carrera, para llegar, a través de su propia experiencia vital, al momento en el que el cineasta con Cerrar los Ojos hace partícipe al espectador de una reflexión en torno a la memoria desde una última mirada. La profunda amnesia que sufre el actor Julio Arenas queda, pues, como una metáfora de la pérdida de la esencia del cine, un artificio sobre el que construir la trama. La memoria, la que da lugar a esa mirada del adiós, no es otra que la que queda impresa en el celuloide, la del propio Erice.

Memoria cinéfila que está latente en la escena en la que un grupo de amigos sentados alrededor de una mesa, junto al mar de la desértica Almería, otrora paraíso de realizadores de westerns, mientras cantan “My rifle, my poney and me”, la mítica canción que entonaban Dean Martin y Ricky Nelson en Río Bravo (1959); presente en las referencias que hace de palabra y obra a los directores Carl Theodor Dreyer o Josef von Sternberg, o en la evocadora pared que encalan juntos, entre sábanas blancas, el desmemoriado actor y su amigo director. Paredes y sábanas que los antiguos proyeccionistas ambulantes empleaban, como pantallas improvisadas, en plazas o pequeños casinos de pueblo. Memoria que también queda guardada, almacenada, tras los opacos portones que aparecen a lo largo de la cinta: el de un trastero de alquiler donde recoger las pertenencias pasadas; el que da acceso al local donde Max, el viejo montador interpretado por Mario Pardo, apila latas de películas fotoquímicas entre las que se encuentran los restos del naufragio de la película inacabada, o los de un taller en la que un desmemoriado Julio Arenas, alias Gardel, trabaja con materiales y herramientas propias de los antiguos artesanos.

Pero también queda el legado de un cineasta que en Cerrar los Ojos remite al tango “Caminito”, que ya tarareaba Fernando Fernán Gómez; o a un tren que, como el de los Lumiere, se detenía delante de Teresa Gimpera en la estación de posguerra del pueblo castellano de El Espíritu de la Colmena; o al interior de un baúl y una postal que encontraba la adolescente Icíar Bollaín de su segundo largometraje, El Sur (1983). Un legado vinculado inevitablemente al pasado de salas de cine ya clausuradas, como la que al final de la cinta es reabierta expresamente para una última sesión privada, minoritaria. Un espacio abandonado, pensado para lo común, que se une en el tiempo a aquel salón de suelo de tierra que, hace cinco décadas, Erice utilizó para el inicio de su primer largo. En aquella ocasión, como si de un acta notarial se tratara, registró la luz que iluminaba los rostros del pueblo y capturó otra sombra, la del monstruo que creara Frankenstein; y con ellas registró en el celuloide la mirada fija, real, verdadera y expectante de los ojos abiertos de la niña Ana (Torrent) hacia una pantalla.

Cuenta Plinio el Viejo como la joven Kora, para mantener la imagen de su amante que marcha a la guerra, dibuja en la pared su silueta sobre la sombra proyectada de éste mientras duerme. Así Ana, ya adulta, cierra los ojos para retener en su memoria la sombra de su padre proyectada en la noche, para intentar preservar algo que intuye que se pierde. Un legado y una memoria que, por no ser olvidados, evidencian la preocupación de Erice hacia el porvenir del arte cinematográfico en un mundo en el que, como sutilmente sugiere en la película, la belleza se reduce a un espectáculo rutinario y monótono. Un mundo en donde el cine, junto con sus claves, se desvanece en un fundido en negro como lo hace la silueta de Julio Arenas enmarcada por los límites de una portería cuando éste desaparece; la puerta de la que venimos y a la que vamos, como las dos miradas del dios Juno. Si el cine ha sido el arte del siglo XX, ¿dónde queda en el XXI? (Miguel Molina – Revista Mutaciones.com)

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

[…] del festival deberían hacer un profundo ejercicio de autocrítica: por motivos obvios, que Cerrar los Ojos —una de las grandes películas del año— de Víctor Erice fuese ninguneada y condenada al […]