Loading posts...

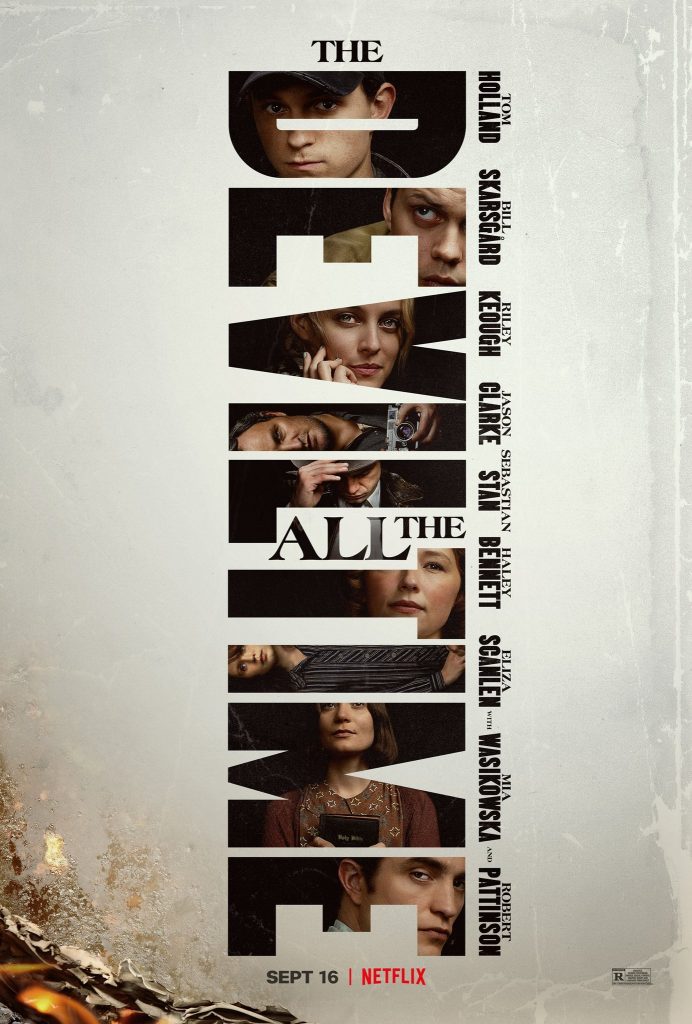

The Devil All the Time (Antonio Campos – 2020)

The Devil All the Time trata sobre Willard Russell, quien, desesperado por salvar a su mujer, convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russel llevan a su hijo Arvin a…

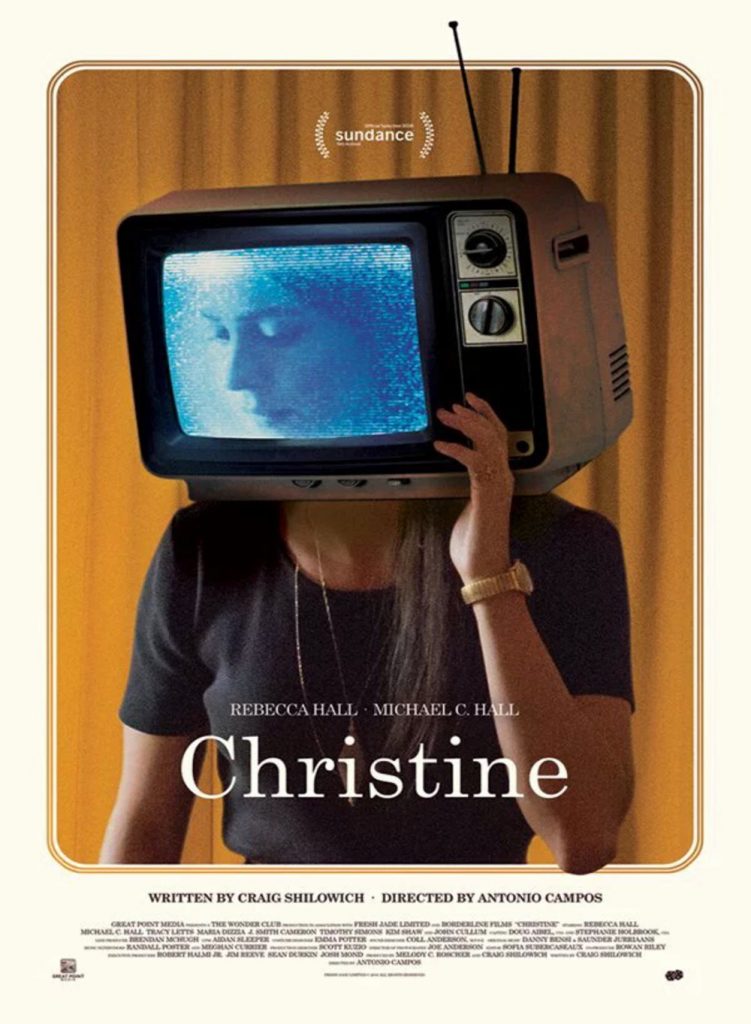

Christine (Antonio Campos – 2016)

Christine es la historia real de una mujer que se encuentra a sí misma cayendo en una espiral de crisis entre su vida personal y su carrera. Ella siempre ha sido la…

Entradas recientes

Archivos

- julio 2024

- junio 2024

- mayo 2024

- abril 2024

- marzo 2024

- febrero 2024

- enero 2024

- diciembre 2023

- noviembre 2023

- octubre 2023

- septiembre 2023

- agosto 2023

- julio 2023

- junio 2023

- mayo 2023

- abril 2023

- marzo 2023

- febrero 2023

- enero 2023

- diciembre 2022

- noviembre 2022

- octubre 2022

- septiembre 2022

- agosto 2022

- julio 2022

- junio 2022

- mayo 2022

- abril 2022

- marzo 2022

- febrero 2022

- enero 2022

- diciembre 2021

- noviembre 2021

- octubre 2021

- septiembre 2021

- agosto 2021

- julio 2021

- junio 2021

- mayo 2021

- abril 2021

- marzo 2021

- febrero 2021

- enero 2021

- diciembre 2020

- noviembre 2020

- octubre 2020

- septiembre 2020

- agosto 2020

- julio 2020

- junio 2020

- mayo 2020

- abril 2020

- marzo 2020

- febrero 2020

- enero 2020

- diciembre 2019

- noviembre 2019

- octubre 2019

- septiembre 2019

- agosto 2019

- julio 2019

- junio 2019

- mayo 2019

- abril 2019

- marzo 2019

- febrero 2019

- enero 2019

- diciembre 2018

- noviembre 2018

- octubre 2018

- septiembre 2018

- agosto 2018

- julio 2018

- junio 2018

- mayo 2018

- abril 2018

- marzo 2018

- febrero 2018

- enero 2018

- diciembre 2017

- noviembre 2017

- octubre 2017

- septiembre 2017

- agosto 2017

- julio 2017

- junio 2017

- mayo 2017

- abril 2017

- marzo 2017

- febrero 2017

- enero 2017

- diciembre 2016

- noviembre 2016

- octubre 2016

- septiembre 2016

- agosto 2016

- julio 2016

- junio 2016

- mayo 2016

- abril 2016

- marzo 2016

- febrero 2016

- enero 2016

Etiquetas

Acción

Adolescencia

Amistad

Animación

Asesinos en serie

Aventuras

Años 60

Años 70

Años 80

Basado en hechos reales

Biográfico

Ciencia ficción

Cine dentro del cine

Cine independiente USA

Cine negro

Comedia

Comedia dramática

Comedia negra

Crimen

Documental

Drama

Drama psicológico

Drama romántico

Familia

Fantástico

Homosexualidad

Infancia

Intriga

Música

Neo-noir

Película de culto

Policíaco

Religión

Road Movie

Robos & Atracos

Romance

Secuestros / Desapariciones

Sobrenatural

Sátira

Terror

Thriller

Thriller psicológico

Venganza

Vida Rural

Western

Categorías

- Año

- 1922

- 1924

- 1925

- 1926

- 1927

- 1928

- 1932

- 1933

- 1934

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- 1950

- 1951

- 1952

- 1953

- 1954

- 1955

- 1956

- 1957

- 1958

- 1959

- 1960

- 1961

- 1962

- 1963

- 1964

- 1965

- 1966

- 1967

- 1968

- 1969

- 1970

- 1971

- 1972

- 1973

- 1974

- 1975

- 1976

- 1977

- 1978

- 1979

- 1980

- 1981

- 1982

- 1983

- 1984

- 1985

- 1986

- 1987

- 1988

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1994

- 1995

- 1996

- 1997

- 1998

- 1999

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

- 2020

- 2021

- 2022

- 2023

- 2024

- Director

- A.V. Rockwell

- Aaron Schimberg

- Aaron Schneider

- Aaron Sorkin

- Abbas Kiarostami

- Abdellatif Kechiche

- Abel Ferrara

- Adam Elliot

- Adam McKay

- Adam Rehmeier

- Adilkhan Yerzhanov

- Adina Pintilie

- Adolfo Aristarain

- Adrián Biniez

- Adrián Molina

- Ágnes Hranitzky

- Agnès Varda

- Agnieszka Holland

- Agnieszka Smoczynska

- Agustín Toscano

- Agustina San Martín

- Aharon Keshales

- Aitor Arregi

- Aki Kaurismäki

- Akira Kurosawa

- Alain Gomis

- Alain Guiraudie

- Alain Resnais

- Alan Arkin

- Alan J. Pakula

- Alan Parker

- Alauda Ruiz de Azúa

- Albert Lamorisse

- Albert Maysles

- Albert Serra

- Albertina Carri

- Alberto Cavalcanti

- Alberto Rodríguez

- Alberto Vázquez

- Alejandro Amenábar

- Alejandro Chomski

- Alejandro Fernández Almendras

- Alejandro González Iñárritu

- Alejandro Rojas

- Alejo Moguillansky

- Aleksandr Sokurov

- Aleksey Fedorchenko

- Alessia Chiesa

- Alessio Rigo de Righi

- Alex de la Iglesia

- Alex Garland

- Alex Gibney

- Alex Proyas

- Alex Ross Perry

- Alex Stapleton

- Alex van Warmerdam

- Alex Winter

- Alexander Kott

- Alexander Mackendrick

- Alexander Nanau

- Alexander Payne

- Alexandra Latishev

- Alexandre Lehmann

- Alexandre Moratto

- Alexandre O. Philippe

- Alexis Bloom

- Alfonso Cuarón

- Alfonzo Gomez-Rejon

- Alfred Hitchcock

- Ali Abbasi

- Alice Diop

- Alice Rohrwacher

- Alice Winocour

- Alli Haapasalo

- Alma Har'el

- Almudena Carracedo

- Alonso Ruizpalacios

- Álvaro Brechner

- Aly Muritiba

- Amanda Kernell

- Amat Escalante

- Ana Asensio

- Ana Cristina Barragán

- Ana García Blaya

- Ana Guevara

- Ana Lily Amirpour

- Anahí Berneri

- Anders Emblem

- Anders Thomas Jensen

- André Bonzel

- Andrea Arnold

- Andrea Pallaoro

- Andreas Fontana

- Andrei Konchalovsky

- Andrei Tarkovsky

- Andrei Zvyagintsev

- Andrés Muschietti

- Andrew Bujalski

- Andrew Dominik

- Andrew Haigh

- Andrew Jarecki

- Andrew Legge

- Andrew Patterson

- Andrey Zvyagintsev

- Andrzej Munk

- Andrzej Zulawski

- Ángela Osorio

- Angela Schanelec

- Anna Muylaert

- Anthony Scott Burns

- Antoine Bardou-Jacquet

- Antoneta Alamat Kusijanovic

- Antonio Campos

- Apichatpong Weerasethakul

- Arantxa Echevarria

- Argyris Papadimitropoulos

- Ari Aster

- Ari Folman

- Ariane Louis-Seize

- Ariel Schulman

- Aristotelis Maragkos

- Armando Bo

- Armando Iannucci

- Arnaud Desplechin

- Arthur Penn

- Arturo Ripstein

- Asaph Polonsky

- Asghar Farhadi

- Asif Kapadia

- Athina Rachel Tsangari

- Aude Chevalier-Beaumel

- Audrey Diwan

- Augusto Sandino

- Banjong Pisanthanakun

- Banksy

- Baran bo Odar

- Barbara Loden

- Bárbara Paz

- Barry Jenkins

- Bart Layton

- Bas Devos

- Basil Dearden

- Bastien Ughetto

- Béla Tarr

- Ben Affleck

- Ben Lewin

- Ben Safdie

- Ben Sharrock

- Ben Stiller

- Ben Wheatley

- Benedikt Erlingsson

- Benh Zeitlin

- Benjamin Christensen

- Benjamin Heisenberg

- Benjamín Naishtat

- Benjamin Ree

- Benjamin Renner

- Bennett Miller

- Benoît Poelvoorde

- Bernardo Bertolucci

- Bertrand Bonello

- Bertrand Mandico

- Beth de Araújo

- Bi Gan

- Bigas Luna

- Bill Condon

- Bill Murray

- Bill Pohlad

- Bill Ross IV

- Bill Watterson

- Billy Wilder

- Bing Liu

- BJ McDonnell

- Blake Edwards

- Blerta Basholli

- Bo Burnham

- Bo Widerberg

- Bob Rafelson

- Bong Joon-ho

- Brad Bird

- Brady Corbet

- Brandon Cronenberg

- Brett Morgen

- Brian De Palma

- Bridget Savage Cole

- Bruce Sinofsky

- Bruno Dumont

- Bruno Forzani

- Bruno Samper

- Bruno Stagnaro

- Bryan Bertino

- Bryan Forbes

- Buster Keaton

- C.B. Yi

- Caitlin Cronenberg

- Calin Peter Netzer

- Cameron Cairnes

- Cameron Crowe

- Camilo Restrepo

- Carl Theodor Dreyer

- Carla Simón

- Carlo Mirabella-Davis

- Carlos Cuarón

- Carlos Enrique Taboada

- Carlos Marques-Marcet

- Carlos Reygadas

- Carlos Saura

- Carlos Sorín

- Carlos Vermut

- Carlota Pereda

- Carol Reed

- Carolina Markowicz

- Catherine Corsini

- Caye Casas

- Cecilia Atán

- Céline Sciamma

- Celine Song

- César Augusto Acevedo

- César Díaz

- Cesc Gay

- Chaitanya Tamhane

- Chandler Levack

- Chantal Akerman

- Charles Chaplin

- Charles Crichton

- Charles Laughton

- Charlie Kaufman

- Charlie Siskel

- Charlotte Le Bon

- Charlotte Vandermeersch

- Charlotte Wells

- Che Sandoval

- Chema García Ibarra

- Chen Chi-Hwa

- Chloé Zhao

- Chris McKay

- Chris Smith

- Christian Desrames

- Christian Petzold

- Christian Tafdrup

- Christine Cynn

- Christine Molloy

- Christopher Guest

- Christopher Nolan

- Christopher Storer

- Christos Nikou

- Chung Mong-hong

- Ciro Guerra

- Claire Denis

- Clarisa Navas

- Claude Barras

- Claudia Sainte-Luce

- Clint Eastwood

- Clive Oppenheimer

- Clyde Bruckman

- Colin Cairnes

- Colin Eggleston

- Colm Bairéad

- Constantin Costa-Gavras

- Cooper Raiff

- Corneliu Porumboiu

- Cory Finley

- Costa Botes

- Craig Gillespie

- Craig Zobel

- Cristi Puiu

- Cristian Mungiu

- Cristina Gallego

- Cristóbal León

- Crystal Moselle

- Curtis Hanson

- Curtis Harrington

- Cy Endfield

- Cyril Frankel

- Damián Finvarb

- Damián Szifrón

- Damiano y Favio D'Innocenzo

- Damien Chazelle

- Dan Curtis

- Dan Erickson

- Dan Gilroy

- Dan Harmon

- Dan Sallitt

- Daniel Burman

- Daniel Goldhaber

- Daniel Hendler

- Daniel Monzón

- Daniel Ribeiro

- Daniel Schmidt

- Danielle Krudy

- Danielle Peck

- Daniels

- Danis Tanovic

- Danny Boyle

- Danny Philippou

- Dario Argento

- Darius Marder

- Darren Aronofsky

- Daryl Duke

- Dave Franco

- Dave Grohl

- Dave McCary

- David A. Weiner

- David Chase

- David Cronenberg

- David Fincher

- David Lean

- David Lowery

- David Lynch

- David Mackenzie

- David Mamet

- David Maysles

- David Michôd

- David O. Russell

- David Robert Mitchell

- David Simon

- Davis Guggenheim

- Davy Chou

- Dawn Luebbe

- Debra Granik

- Dee Rees

- Demián Rugna

- Denis Villeneuve

- Deniz Gamze Ergüven

- Denys Arcand

- Derek Cianfrance

- Derek Tsang

- Desiree Akhavan

- Diao Yinan

- Diego Lerman

- Diego Quemada-Díez

- Dieudo Hamadi

- Dino Risi

- Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

- Domee Shi

- Dominga Sotomayor

- Dominik Moll

- Dominique Rocher

- Don Argott

- Don Hertzfeldt

- Don Siegel

- Donald Cammell

- Dorota Kobiela

- Duke Johnson

- Duncan Jones

- Dustin Guy Defa

- Dylan Southern

- E. Elias Merhige

- Edgar Wright

- Edmund Goulding

- Edward Watts

- Edward Yang

- Edwin

- Elaine May

- Eléa Gobbé-Mévellec

- Eleanor Coppola

- Elena Trapé

- Elene Naveriani

- Elia Kazan

- Elia Suleiman

- Eliza Hittman

- Ellen Hovde

- Elsa Kremser

- Emerald Fennell

- Emilio Silva Torres

- Emir Kusturica

- Emma Seligman

- Emmanuel Marre

- Emmanuelle Nicot

- Ena Sendijarevic

- Enda Loughman

- Enrique Urbizu

- Eric Goode

- Éric Rohmer

- Ernesto Contreras

- Ernesto Daranas

- Ernst Lubitsch

- Errol Morris

- Erwan Le Duc

- Eskil Vogt

- Esteban Sapir

- Ethan Coen

- Eugene Ashe

- Evan Morgan

- Ewan McGregor

- Eytan Fox

- F.W. Murnau

- Fabiana Tiscornia

- Fabrice Eboué

- Fanny Liatard

- Fatih Akin

- Fax Bahr

- Fede Álvarez

- Federico Fellini

- Federico Veiroj

- Felipe Gálvez

- Felipe Ríos Fuentes

- Felix Van Groeningen

- Ferenc Török

- Fernando Fernán Gómez

- Fernando Frías de la Parra

- Fernando León de Aranoa

- Fernando Pino Solanas

- Fernando Salem

- Fernando Trueba

- Fisher Stevens

- Florian Habicht

- Florian Henckel von Donnersmarck

- Florian Zeller

- Florin Serban

- Fradique

- Fran Kranz

- Francesco Barilli

- Francis Ford Coppola

- Francis Lee

- Francisco Varone

- Franck Ekinci

- François Ozon

- François Truffaut

- Frank Capra

- Frank Oz

- Frank Pavich

- Fred Zinnemann

- Freddie Francis

- Fritz Lang

- Gabe Klinger

- Gábor Reisz

- Gabriel Abrantes

- Gabriel Martins

- Gabriel Mascaro

- Gabriela Cowperthwaite

- Gael García Bernal

- Gareth Edwards

- Garret Price

- Garth Jennings

- Gary Sinise

- Gaspar Noé

- Gastón Duprat

- Geneviève Dulude-De Celles

- Genndy Tartakovsky

- George A. Romero

- George Clooney

- George Cukor

- George Hickenlooper

- George Lucas

- George Miller

- George Ogilvie

- George Roy Hill

- George Sluizer

- Georges Franju

- Georgi Kropachyov

- Georgia Oakley

- Gonzalo Tobal

- Goran Stolevski

- Govinda Van Maele

- Greg Mottola

- Gregg Araki

- Gregorio Graziosi

- Greta Gerwig

- Grímur Hákonarson

- Guillaume Brac

- Guillaume Desjardins

- Guillermo del Toro

- Gus Van Sant

- Gustav Möller

- Gustavo Galvão

- Gustavo Salmerón

- Gustavo Taretto

- Gustavo Vinagre

- Guy Maddin

- Guðmundur Arnar Guðmundsson

- H. Bruce Humberstone

- H.G. Clouzot

- Haifaa Al-Mansour

- Hal Hartley

- Hanna Bergholm

- Hannes Holm

- Hany Abu-Assad

- Harmory Korine

- Harold Becker

- Hayao Miyazaki

- Héctor Babenco

- Hélène Cattet

- Henry Hathaway

- Henry Joost

- Henry Selick

- Herbert Ross

- Hernán Roselli

- Hey-Jun Lee

- Hirokazu Koreeda

- Hiromasa Yonebayashi

- Hiroyasu Ishida

- Hlynur Palmason

- Hong Sang-soo

- Hong Seong-eun

- Hope Dickson Leach

- Howard Franklin

- Howard Hawks

- Hu Bo

- Hugh Welchman

- Hugo Lilja

- Hugo Santiago

- Hwang Dong-hyuk

- Iain Forsyth

- Ida Lupino

- Ildikó Enyedi

- Ilker Çatak

- Ingmar Bergman

- Ira Sachs

- Isaac Cherem

- Isabel Coixet

- Isao Takahata

- Ishana Shyamalan

- Isold Uggadóttir

- Israel Adrián Caetano

- Iván Fund

- Ivan Sen

- J. C. Chandor

- J.J. Abrams

- Jack Arnold

- Jack Clayton

- Jack Hill

- Jackie Chan

- Jaco Van Dormael

- Jacques Audiard

- Jacques Tati

- Jacques Tourneur

- Jae-Hoon Kim

- Jafar Panahi

- Jaime de Armiñán

- Jake Paltrow

- Jake Schreier

- Jalmari Helander

- James Foley

- James Franco

- James Gray

- James Marsh

- James Ponsoldt

- James Rogan

- James Spinney

- James Toback

- James Vaughan

- James Wan

- James Ward Byrkit

- James Watkins

- Jan Komasa

- Jan Matuszynski

- Jan Ole Gerster

- Jan Svankmajer

- Jane Campion

- Jane Pollard

- Jane Schoenbrun

- Jang Hoon

- Jantje Friese

- Jasmila Zbanic

- Jason Reitman

- Jason Woliner

- Jason Yu

- Javier Ambrossi

- Javier Calvo

- Javier Fesser

- Javier Mariscal

- Jay Cheel

- Jay Roach

- Jay y Mark Duplass

- Jayro Bustamante

- Jazmín Stuart

- Jean Renoir

- Jean Vigo

- Jean-Claude Lauzon

- Jean-François Laguionie

- Jean-Louis Roy

- Jean-Luc Godard

- Jean-Pierre Dardenne

- Jean-Pierre Jeunet

- Jean-Pierre Melville

- Jeanette Nordahl

- Jeff Malmberg

- Jeff Nichols

- Jeffrey Blitz

- Jemaine Clement

- Jennie Livingston

- Jennifer Kent

- Jens Lien

- Jérémy Bernard

- Jérémy Clapin

- Jeremy Saulnier

- Jérémy Trouilh

- Jerzy Skolimowski

- Jessica Hausner

- Jia Zhangke

- Jim Archer

- Jim Cummings

- Jim Field Smith

- Jim Jarmusch

- Jim Sheridan

- Jimmy T. Murakami

- Jindrich Polák

- Joachim Back

- Joachim Trier

- Joanna Hogg

- Joanna Reposi Garibaldi

- João Moreira Salles

- Joao Pedro Rodrigues

- Joaquín Cociña

- Jocelyn DeBoer

- Joe Berlinger

- Joe Dante

- Joe Lawlor

- Joe Swanberg

- Joel Coen

- Joel Edgerton

- Joel Schumacher

- Joel y Ethan Coen

- Jóhann Jóhannsson

- Johannes Nyholm

- Johannes Stjärne Nilsson

- John Adams

- John Boorman

- John Cameron Mitchell

- John Carney

- John Carpenter

- John Carroll Lynch

- John Cassavetes

- John Flynn

- John Ford

- John Frankenheimer

- John G. Avildsen

- John Hughes

- John Huston

- John Krasinski

- John Maggio

- John Maloof

- John McNaughton

- John Michael McDonagh

- John Patrick Shanley

- John Singleton

- John Waters

- Johnnie To

- Jon Alpert

- Jon Garaño

- Jon Nguyen

- Jon Stevenson

- Jon Watts

- Jonah Hill

- Jonas Åkerlund

- Jonas Carpignano

- Jonas Poher Rasmussen

- Jonás Trueba

- Jonathan Cuartas

- Jonathan Demme

- Jonathan Entwistle

- Jonathan Perel

- Jordan Peele

- Jordan Vogt-Roberts

- José Mari Goenaga

- José Mojica Marins

- Joseph Cedar

- Joseph L. Mankiewicz

- Joseph Losey

- Joseph Sargent

- Josephine Decker

- Joshua Marston

- Joshua Oppenheimer

- Joshua Safdie

- JR

- Juan Antonio Bayona

- Juan Carlos Tabío

- Juan Cavestany

- Juan Pablo González

- Juan Pablo Rebella

- Juan Schnitman

- Juan Sebastián Vasquez

- Juan Vera

- Juan Villegas

- Juanjo Giménez

- Judd Apatow

- Juho Kuosmanen

- Julia Ducournau

- Julia Reichert

- Julia Solomonoff

- Julián Génisson

- Julian Schnabel

- Juliana Rojas

- Juliano Dornelles

- Julie Lecoustre

- Julio Hernández Cordón

- Julio Médem

- Jung Byung-Gil

- Junta Yamaguchi

- Juraj Herz

- Just Philippot

- Justin Kurzel

- Justin Roiland

- Justine Triet

- Kaneto Shindô

- Kantemir Balagov

- Karyn Kusama

- Katharina Wyss

- Kathryn Bigelow

- Katsuhiro Ōtomo

- Kazik Radwanski

- Kelly Fremon

- Kelly Reichardt

- Kemp Powers

- Ken Loach

- Kenji Mizoguchi

- Kenneth Lonergan

- Kent Jones

- Kerren Lumer-Klabbers

- Kevin Costner

- Kevin Smith

- Kim Jee-woon

- Kim Ki-duk

- Kim Seong-Hoon

- Kim Yonghoon

- Kirill Serebrennikov

- Kirsten Johnson

- Kitty Green

- Kiyoshi Kurosawa

- Kleber Mendonça Filho

- Koen Mortier

- Konstantin Yershov

- Kornél Mundruczó

- Kristian Petri

- Kristina Buozyte

- Kristina Lindström

- Kristoffer Borgli

- Krzysztof Kieslowski

- Ladislao Vajda

- Ladj Ly

- Larry Clark

- Lars Von Trier

- Lasse Hallström

- László Nemes

- Laura Poitras

- Laura Schroeder

- Laura Wandel

- Lauren Hadaway

- Laurent Bouzereau

- Laurent Cantet

- Laurie Anderson

- Lawrence Kasdan

- Lawrence Michael Levine

- Léa Mysius

- Lech Majewski

- Lee Chang-Dong

- Lee Isaac Chung

- Lee Jeong-hyang

- Lee Min-jae

- Lee Unkrich

- Lena Dunham

- Lenny Abrahamson

- Leo McCarey

- Leonard Kastle

- Leos Carax

- Leticia Jorge

- Levan Akin

- Levin Peter

- Lewis Allen

- Lewis Gilbert

- Lila Avilés

- Lili Horvát

- Lisa Brühlmann

- Lisandro Alonso

- Lola Quivoron

- Lorcan Finnegan

- Lorenzo Vigas

- Louis Garrel

- Louis Malle

- Luc Besson

- Luc Dardenne

- Luca Guadagnino

- Luchino Visconti

- Lucía Garibaldi

- Lucía Puenzo

- Lucile Hadžihalilović

- Lucio Fulci

- Lucrecia Martel

- Lucy Tcherniak

- Lucy Walker

- Luis Buñuel

- Luis García Berlanga

- Luis Ortega

- Lukas Dhont

- Lukas Feigelfeld

- Lukas Moodysson

- Lynne Ramsay

- Macon Blair

- Maggie Gyllenhaal

- Magnus von Horn

- Mahamat-Saleh Haroun

- Majid Majidi

- Makoto Nagahisa

- Makoto Shinkai

- Malgorzata Szumowska

- Malou Reymann

- Mami Sunada

- Mamoru Hosoda

- Manoel de Oliveira

- Manuel Abramovich

- Manuela Martelli

- Marc Caro

- Marc Forster

- Marcela Said

- Marcelo Barbosa

- Marcelo Martinessi

- Marco Bellocchio

- Marco Berger

- Marco Dutra

- Marco Ferreri

- Maren Ade

- Margarethe von Trotta

- Marguerite Duras

- María Alché

- María Augusta Ramos

- Maria Schrader

- Mariana Rondón

- Mariano Cohn

- Marie Losier

- Marielle Heller

- Marija Kavtaradze

- Marina Zenovich

- Mark Hartley

- Mark Mylod

- Mark Robson

- Mark Romanek

- Martin Brest

- Martín Farina

- Martín Hodara

- Martin McDonagh

- Martín Rejtman

- Martín Rodríguez Redondo

- Martin Scorsese

- Mary Harron

- Marzieh Meshkini

- Masaaki Yuasa

- Masaki Kobayashi

- Mateo Bendesky

- Mathieu Amalric

- Mathieu Kassovitz

- Matías Bize

- Matías Lucchesi

- Matías Piñeiro

- Matt Johnson

- Matt Ross

- Matt y Ross Duffer

- Matteo Garrone

- Matteo Zoppis

- Matthew Heineman

- Matthew Rankin

- Max Barbakow

- Max Ophüls

- Maximiliano Contenti

- May el-Toukhy

- Maya Da-Rin

- Mel Brooks

- Mel Gibson

- Melina Matsoukas

- Melisa Liebenthal

- Mia Hansen-Løve

- Michael Cimino

- Michael Curtiz

- Michaël Dudok de Wit

- Michael Haneke

- Michael Lehmann

- Michael Mann

- Michael Moore

- Michael Morris

- Michael Philippou

- Michael R. Roskam

- Michael Radford

- Michael Sarnoski

- Michael Showalter

- Michael Tolkin

- Michael Winterbotton

- Michaela Coel

- Michel Franco

- Michel Gondry

- Michelangelo Antonioni

- Michelle Garza Cervera

- Midi Z

- Miguel Ángel Vivas

- Miguel Gomes

- Mike Ahern

- Mike Brett

- Mike Leigh

- Mike Mills

- Mike Newell

- Mike Nichols

- Mikhail Kalatozov

- Milagros Mumenthaler

- Milorad Krstic

- Milos Forman

- Mimi Cave

- Miranda July

- Mohammad Rasoulof

- Monte Hellman

- Mouly Surya

- Muffie Meyer

- Myriam Verreault

- Na Hong-jin

- Nabil Ayouch

- Nacho Vigalondo

- Nadav Lapid

- Nadine Labaki

- Nancy Savoca

- Nanette Burstein

- Nanni Moretti

- Naomi Kawase

- Narciso Ibáñez Serrador

- Natalia Garagiola

- Natalia López Gallardo

- Natalie Erika James

- Natalie Morales

- Nathalie Álvarez Mesén

- Nathalie Biancheri

- Nathan Fielder

- Navot Papushado

- Neil Jordan

- Neil LaBute

- Neill Blompkam

- Nelson Carlo de los Santos Arias

- Nely Reguera

- Nicholas Stoller

- Nickolas Dylan Rossi

- Nico Casavecchia

- Nicolas Roeg

- Nicolas Winding Refn

- Nicole Holofcener

- Nietzchka Keene

- Ninja Thyberg

- Noah Baumbach

- Nobuhiro Yamashita

- Nora Fingscheidt

- Nora Twomey

- Nuri Bilge Ceylan

- Ola Simonsson

- Ole Christian Madsen

- Oliver Hirschbiegel

- Oliver Laxe

- Oliver Stone

- Olivia Neergaard-Holm

- Olivier Assayas

- Orson Welles

- Otto Preminger

- Pablo Fendrik

- Pablo Giorgelli

- Pablo Hernando

- Pablo Larraín

- Pablo Stoll

- Pablo Trapero

- Paco León

- Paco Plaza

- Paddy Breathnach

- Panah Panahi

- Paolo Sorrentino

- Paolo Taviani

- Paolo Virzì

- Park Chan-wook

- Park Hoon-jung

- Parker Finn

- Pascal Plante

- Patricio Escobar

- Patricio Guzmán

- Patrick Brice

- Patty Jenkins

- Paul B. Preciado

- Paul Dano

- Paul Greengrass

- Paul Mazursky

- Paul Schrader

- Paul Simms

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Paula Hernández

- Paula Ortiz

- Pawel Pawlikowski

- Pedro Almodóvar

- Pedro Costa

- Pedro Pinho

- Pella Kågerman

- Pete Docter

- Pete Middleton

- Peter Bogdanovich

- Peter Brook

- Peter Cattaneo

- Peter Collinson

- Peter Hyams

- Peter Jackson

- Peter Medak

- Peter Strickland

- Peter Weir

- Peter Yates

- Petr Kazda

- Petra Costa

- Philip Barantini

- Philippe Falardeau

- Philippe Garrel

- Philippe Van Leeuw

- Phillip Noyce

- Phoebe Waller-Bridge

- Pier Paolo Pasolini

- Pierre Filmon

- Pietro Marcello

- Pilar Palomero

- PJ McCabe

- Potsy Ponciroli

- Prano Bailey-Bond

- Quentin Dupieux

- Quentin Tarantino

- Quinn Shephard

- Radu Jude

- Radu Mihaileanu

- Radu Muntean

- Rainer Sarnet

- Rainer Werner Fassbinder

- Ralitza Petrova

- Ramin Bahrani

- Randall Park

- Raoul Peck

- Raoul Walsh

- Raúl Arévalo

- Raúl Ruiz

- Rebecca Chaiklin

- Rebecca Zlotowski

- Reetta Huhtanen

- Reinaldo Marcus Green

- Rémy Belvaux

- Rezo Gigineishvili

- Rian Johnson

- Richard Attenborough

- Richard Ayoade

- Richard Billingham

- Richard Brooks

- Richard Donner

- Richard Fleischer

- Richard Franklin

- Richard Kelly

- Richard Linklater

- Richard Marquand

- Richard Price

- Richard Stanley

- Rick Barnes

- Ricky Gervais

- Ridley Scott

- Riley Stearns

- Ringo Lam

- Rithy Panh

- Rob Jabbaz

- Rob Reiner

- Robert Altman

- Robert B. Weide

- Robert Bahar

- Robert Bonomo

- Robert Bresson

- Robert D. Siegel

- Robert De Niro

- Robert Eggers

- Robert Hamer

- Robert Harmon

- Robert Machoian

- Robert Mandel

- Robert Morgan

- Robert Mulligan

- Robert Pulcini

- Robert Rossen

- Robert Siodmak

- Robert Wise

- Roberto Rossellini

- Robin Campillo

- Robin Hardy

- Rodney Ascher

- Rodrigo Carneiro

- Rodrigo Cortés

- Rodrigo Grande

- Rodrigo Moreno

- Rodrigo Plá

- Rodrigo Sepúlveda

- Rodrigo Sorogoyen

- Rogelio A. González

- Roger Corman

- Roger Ross Williams

- Roman Coppola

- Roman Polanski

- Romina Paula

- Ron Fricke

- Ronit Elkabetz

- Rose Glass

- Ross Stewart

- Roy Andersson

- Ruben Östlund

- Rudi Rosenberg

- Russell Mulcahy

- Ruthy Pribar

- Ryan Fleck

- Ryûsuke Hamaguchi

- S. Craig Zahler

- Sacha Gervasi

- Saim Sadiq

- Sally Potter

- Sam Mendes

- Sam Peckinpah

- Sam Raimi

- Samuel Fuller

- Samuel Kishi

- Samuel Maoz

- Samuel Theis

- Sandi Tan

- Santiago Caicedo

- Santiago Loza

- Santiago Lozano

- Santiago Mitre

- Sara Dosa

- Sarah Polley

- Satoshi Kon

- Saul Bass

- Saverio Costanzo

- Scott Cooper

- Scott Z. Burns

- Sean Baker

- Sean Durkin

- Sean Ellis

- Sebastián Lelio

- Sebastian Meise

- Sebastián Schindel

- Sebastian Schipper

- Sébastien Laudenbach

- Sébastien Lifshitz

- Sébastien Marnier

- Sergei Loznitsa

- Sergei M. Eisenstein

- Sergio Leone

- Sergio Martino

- Seth Holt

- Shane Black

- Shane Carruth

- Shari Springer Berman

- Shlomi Elkabetz

- Sian Heder

- Sidney J. Furie

- Sidney Lumet

- Silvina Schnicer

- Simon Wincer

- Sion Sono

- Sofia Coppola

- Sophie Fiennes

- Sophie Letourneur

- Spencer Susser

- Spike Jonze

- Spike Lee

- Stanley Donen

- Stanley Kubrick

- Stefan Ruzowitzky

- Stephan Elliott

- Stéphane Aubier

- Stéphane Brizé

- Stéphane Lafleur

- Stephen Chow

- Stephen Daldry

- Stephen Frears

- Stephen Merchant

- Sterlin Harjo

- Steve Buscemi

- Steve James

- Steve Jamison

- Steve McQueen

- Steven Bognar

- Steven Soderbergh

- Steven Spielberg

- Stuart Gordon

- Susan Lacy

- Susanne Bier

- Sydney Pollack

- Taffy Brodesser-Akner

- Taika Waititi

- Takashi Miike

- Takeshi Kitano

- Tamara Jenkins

- Tara Wood

- Tarik Saleh

- Taylor Sheridan

- Ted Fendt

- Ted Kotcheff

- Terence Davies

- Terence Young

- Terrence Malick

- Terry Gilliam

- Terry Jones

- Terry Zwigoff

- Tetsuya Nakashima

- Thea Hvistendahl

- Theodoros Angelopoulos

- Thomas Hardiman

- Thomas Vinterberg

- Ti West

- Tim Burton

- Tim Wardle

- Tina Satter

- Tobe Hopper

- Toby Poser

- Todd Field

- Todd Haynes

- Todd Phillips

- Todd Solondz

- Tom DiCillo

- Tom Ford

- Tom Gormican

- Tom Hooper

- Tom McCarthy

- Tomas Alfredson

- Tomás Gutiérrez Alea

- Tomás Weinreb

- Tomasz Wasilewski

- Tomm Moore

- Tommy Lee Jones

- Tony Kaye

- Tony Scott

- Tony Zierra

- Toshio Matsumoto

- Tran Anh Hung

- Travis Knight

- Trey Edward Shults

- Tsai Ming-liang

- Turner Ross

- Ulises Porra

- Ulrich Seidl

- Ursula Meier

- Valdimar Jóhannsson

- Valentina Maurel

- Valentyn Vasyanovych

- Valeria Bertuccelli

- Valeria Pivato

- Valeria Sarmiento

- Valeska Grisebach

- Víctor Erice

- Víctor Gaviria

- Viktor Kossakovsky

- Vincent Patar

- Vincente Minnelli

- Vittorio De Sica

- Vittorio Taviani

- Waad al-Kateab

- Walter Grauman

- Walter Hill

- Walter Salles

- Warren Beatty

- Werner Herzog

- Wes Anderson

- Wes Craven

- Wi Ding Ho

- Will Lovelace

- William Friedkin

- William Wyler

- Wim Wenders

- Wolfgang Becker

- Wong Kar-Wai

- Woody Allen

- Xavier Beauvois

- Xavier Dolan

- Xavier Legrand

- Yance Ford

- Yann Gonzalez

- Yasujirō Ozu

- Yen Tan

- Yeo Siew Hua

- Yeon Sang-ho

- Yngvild Sve Flikke

- Yorgos Lanthimos

- Yoshifumi Kondô

- Youssef Chebbi

- Yuriy Bykov

- Yvan Attal

- Zabou Breitman

- Zach Cregger

- Zelda Adams

- Zhang Yimou

- Ziad Doueiri

- Serie